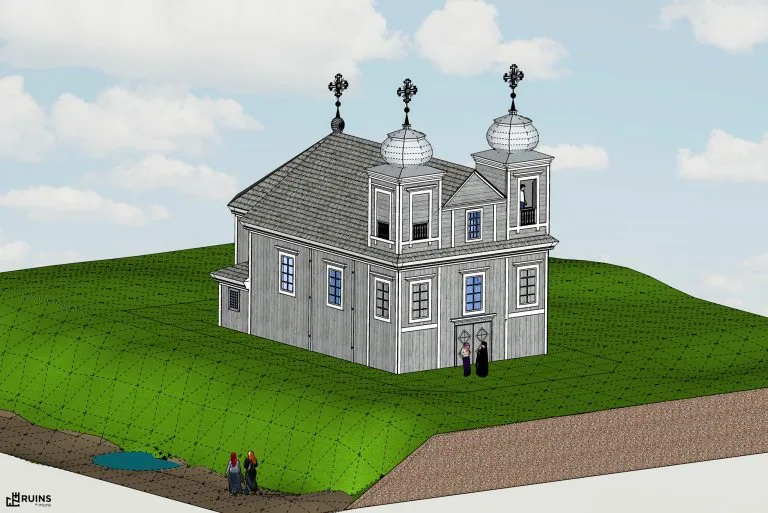

Любая православная церковь содержит в себе призрачно-неуловимое влияние культуры 5000-летней давности – культуры Древнего Египта. Хоть вы зайдёте в деревянную полесскую церквушку, хоть в кремлёвский Успенский собор, хоть в горный храм Сванетии или украинских Карпат – Древний Египет пребудет с вами как в песне группы “Пикник”🎸:

Будто я египтянин,

И со мною и Солнце и зной,

И царапает небо когтями

Легкий Сфинкс, что стоит за спиной.

Будто я … Будто я …

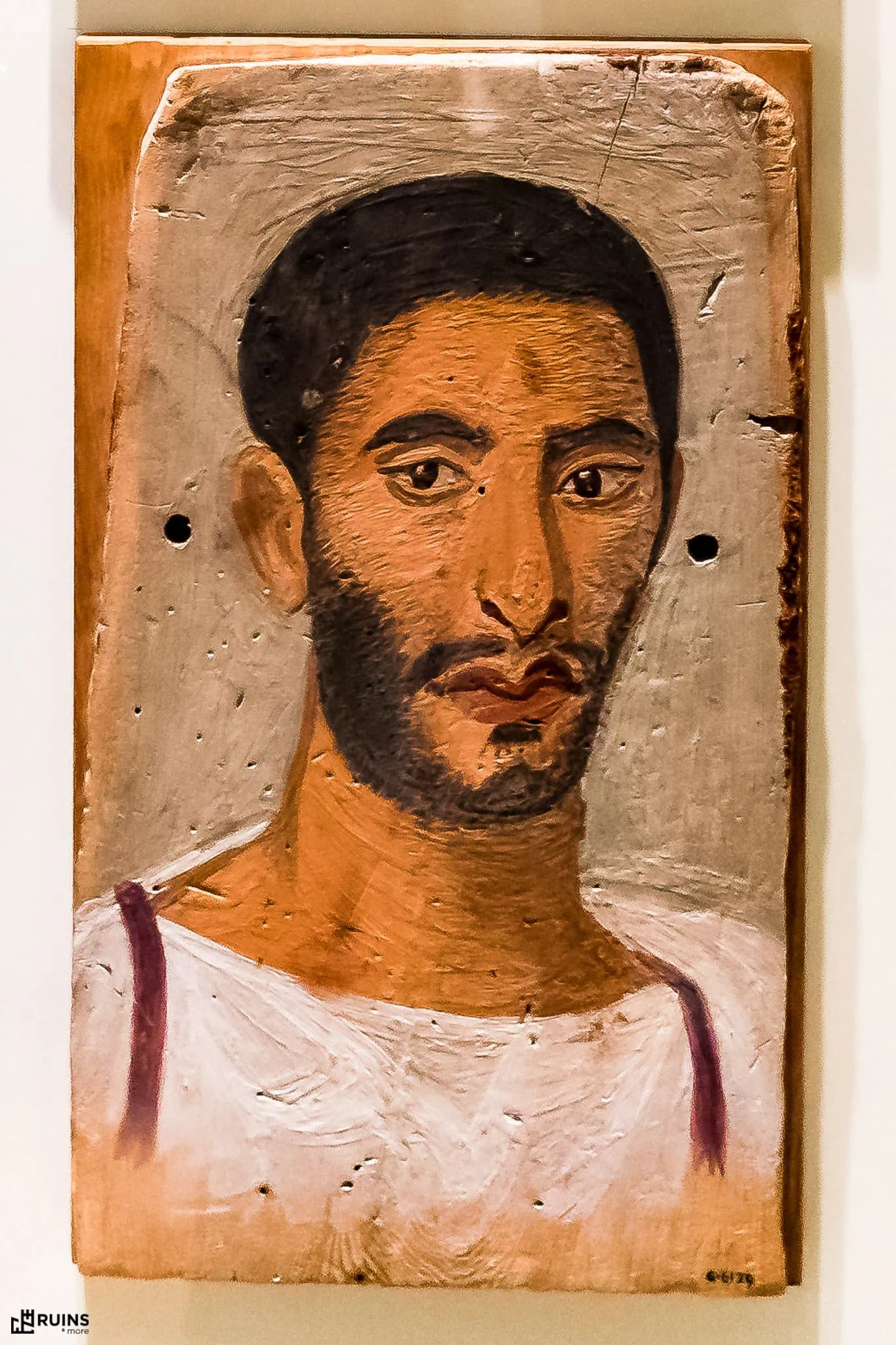

Ларчик открывается так. Всем известно какое важное место в религии египтян и концепции жизни после смерти занимала мумификация. Поначалу в этом деле главным было именно максимальное сохранение тела, а не внешний вид посмертной маски, портрета или саркофага в который заключалась мумия. Безусловно, саркофаги знатных людей отличались роскошью, но изображения лиц на них имели мало общего с лицами погребённых в них людей. Однако с течением времени тренд поменялся. После вхождения Египта в состав империи Александра Македонского, а затем Римской империи, египетская культура испытала серьезное воздействие эллинской и римской культур. Античность своими реалистичными скульптурами, мозаиками и фресками повлияла на внешний вид египетских мумий и саркофагов – они становились всё более похожими на настоящие тела своих хозяев. Верхняя половина мумифицированных тел или голова мумии стали покрываться картонажными скульптурами или масками, сделанными из смеси гипса, папируса и льна. Эти маски становились всё более реалистичными, а начиная с I века нашей эры они всё чаще стали заменяться дощечками с портретами усопших в стиле социалистического реализма. На иллюстрациях ниже показана трансформация от саркофага и символичного погребального портрета X века до н.э. до мумии с вмонтированным в неё реалистичным портретом I века н.э., а также вариации оформления мумий в виде картонажных скульптур и масок примерно того же периода.

Лица на этих погребальных портретах имеют преувеличенно большие глаза, которые смотрят не на вас, а мимо или сквозь вас – в Вечность. Так кажется, если воспринимать эти изображения как портреты живых людей. Однако это портреты усопших людей, чьи души, напротив, смотрят из Вечности в наш мир. Так задумывали египтяне, когда монтировали эти портреты в мумии – пристанища для сущностей усопших (Ка). Под Ка понималась та часть души человека, которая определяла его индивидуальность и для обитания которой нужно было или тело или, на худой конец, скульптура в виде мумии. Это важный аспект в древнеегипетской концепции загробной жизни. Пока у Ка есть место обитания, он спокоен, когда это место разрушают – Ка может мстить. Вспомните легенды о проклятиях фараонов и гибели разорителей и исследователей египетских гробниц. Не знаю что и думать о судьбах тех людей, которые выламывали погребальные портреты из античных египетских мумий …

Сейчас такие портреты называют фаюмскими (по месту их первой находки в 1887 году в оазисе Эль-Файюм). Важно отметить, что большинство из этих портретов рисовалось тёплыми восковыми красками по дереву. Такая техника живописи называется энкаустикой. И, как вы уже догадались, именно она первоначально использовалась в иконописи.

Хронологически традиция фаюмских портретов закончилась в IV веке нашей эры, а иконопись получила широкое распространение только в VI веке. Мы видим серьёзный временный разрыв, но при этом считается что фаюмский портрет является предтечей иконы. По технике исполнения это безусловно так. По стилю в этом тоже есть резон, так как со временем погребальные портреты стали эволюционировать от реалистичного образа покойного к идеализированному, в каком то смысле приближаясь к идее канона в иконописи. Однако кардинальное различие между фаюмскими портретами и иконами заключается в том, что лики с икон смотрят не сквозь вас, а на вас, являясь порталом в иной, лучший мир (интернет-редактор текста подсказывает: Необъективная оценка. Лучше удалить или доказать фактами) 🙂.

Тема преемственности от фаюмских портретов к иконам очень любопытна. Логично было бы предположить, что предшественниками икон должны быть античные восковые портреты из тех мест, где христианство наиболее интенсивно развивалось и где иконы получили широкое распространение. То есть из Константинополя, Греции, Сирии или Малой Азии. Однако примеров античной живописи I-V веков н.э. в технике энкаустики вы там не найдёте. Ну разве что единичные случаи. А в Египте, который христианизировался в то же время, исследователи нашли уже около тысячи погребальных фаюмских портретов выполненных в технике энкаустики. В то же время самые ранние из сохранившихся икон – тоже египетские (коптские) образа, некоторые из которых хранятся в синайском монастыре. Глаза на этих иконах такие же большие как и на фаюмских портретах. Получается, что древний египетский погребальный обряд воспринял в себя этот необычный сплав египетского и эллинского искусств и сохранил его для дальнейшей трансформации в искусство иконы.

Когда же и как это произошло? Как вообще в голову человека могла прийти идея иконы? Христианские предания гласят, что первым иконописцем был евангелист Лука, один из апостолов от семидесяти. И якобы первые коптские иконы написаны непосредственно Лукой во второй половине первого века нашей эры, когда он проповедовал в Египте. В это же время погребальные портреты в технике энкаустики стали обычным ритуалом в жизни, а точнее смерти зажиточных египтян, особенно эллинизированных. Очень вероятно, что апостол Лука познакомился в Египте с фаюмскими портретами и их форма и техника исполнения, а может даже и сама идея связи двух миров – горнего и дольнего – посредством портрета, подтолкнула его к созданию первых икон. Лука, судя по всему, был греком и у него не было предубеждений в правомерности изображения Бога, в отличие от апостолов иудеев, которым иудейская традиция запрещала рисовать Сущего.

Важнейшим иконописным сюжетом, разработанным Лукой, считается образ Богоматери с младенцем Иисусом. Кисти Луки 🎨 приписывают такие иконы, как Владимирская (“Умиление”), Ченстоховская и Смоленская (“Одигитрия”) иконы Божьей Матери. Чудотворная Минская икона Божьей Матери, которая живёт в кафедральном Свято-Духовом соборе Минска, также по легенде написана евангелистом Лукой. Естественно, что эти иконы – списки или списки со списков, но правильный список иконы — суть та же икона.

Доминантой интерьера православного храма является иконостас. В каких то храмах он однорядный, состоящий всего из нескольких икон, а в каких то – пышный, поднимающийся до самых сводов. Иконы в этих иконостасах написаны не воском, а темперой или маслом, лики на них обезличены канонами и далеки от реалистичных изображений фаюмских портретов, да и предназначение у них совершенно другое… Но всё же фаюмские портреты – предтечи всех этих икон и в плане изобразительного искусства и, вероятно, в религиозном плане тоже. Ведь и те и другие являются окнами в иной мир. Только створки у них открываются с разных сторон.

Будто я … Будто я …