Огромный, кряжистый и невероятно колоритный дуб 🌳 мы обнаружили в телеханском крае, на кладбище деревни Бобровичи недалеко от одноименного озера. Наверное, это самый основательный и фотогеничный дуб, который я пока встречал.

Оглавление:

Дуб Священный

Хотя Бобровичский дуб и не очень высок, зато имеет мощный ствол и красивую, пропорциональную, а главное зелёную крону. Он входит в ТОП-3 самых больших живых дубов в Беларуси на данный момент. Заявленные параметры на подвешенной к гигантскому суку табличке гласят, что возраст этого исполина 600 лет, высота 18 метров, обхват 7,42 метра. Применим D = L/π и получим диаметр ствола около 2,4 метров. Если погуглить, то можно найти множество самых больших дубов в мире размером поменьше бобровичского 😉. Изредка встречаются ссылки и на дубы с обхватом 8–9 метров, но они, как правило, уже сухие или умирающие. В любом случае Бобровичский дуб, являющийся памятником природы республиканского значения, вызывает благоговение и без этой таблички. Рядом, кстати, растёт ещё один крупный дуб, но на фоне нашего гиганта он слегка теряется.

Бобровичский дуб относится, не побоюсь этого слова, к виду Quercus robur. То есть дуб черешчатый, он же дуб европейский, он же дуб обыкновенный. Несмотря на то, что дуб обыкновенный, он чрезвычайно полезный, так как именно из этого вида изготавливают бочки, в которых выдерживают такие вкусные и эффективные напитки, как виски, коньяк, кальвадос, а также ряд слабохарактерныхалкогольных напитков, которые делают нашу жизнь немного разнообразней и свободней.

Безусловно, такое видное дерево должно иметь имя. Сейчас, если судить по висящей на нём табличке, оно называется «Царь-Дуб». Но есть у меня большое подозрение, что это имя ему приклеили только в последние пятьдесят лет. Потому что Бобровичи никогда в своей истории не были под властью какого-либо царя. Эта деревня с момента основания в 1401 году вместе со всеми своими дубами входила в состав Великого Княжества Литовского, а затем и Речи Посполитой, где царей никогда в помине не было. К Российской империи Бобровичи отошли после третьего раздела Речи Посполитой, когда российские самодержцы уже свыше 70 лет именовали себя не царями, а императорами. Поэтому термин «царь» местные полешуки, скорее всего, даже не знали и уж точно не использовали в обиходе и мове. По крайней мере на карте начала XX века (до 1917 года, судя по подписям с буквами і и ѣ) дуб обозначен под именем «Д. Свящ.», то есть «Дуб Священный».

Получается, что «Царь-Дубом» он стал при советской власти, что удивительно и как-то по-антисоветски 😜. Вероятно, имя это сказочное и придумал его человек, выросший на русских народных сказках, то есть родившийся в Советском Союзе лет на 500 позже самого дуба. А глядя на «златую цепь на дубе том», к которой подвешена информационная табличка, нельзя избавиться и от мысли о влиянии творчества А. С. Пушкина на авторов этой инсталляции. Однако для местных жителей Священный Дуб имел не мирское, а сакральное значение, тем более что находится он на кладбище. И я думаю, что сначала был дуб, точнее дубы, а уж потом – кладбище.

Возраст Бобровичского дуба

Тут мы подбираемся к вопросу о возрасте Священного Бобровичского Дуба. Ботаники считают, что черешчатые дубы живут по 300–400 лет, а долгожители до 1500. Бобровичский дуб, безусловно, находится в этой категории. Заявленные в табличке 600 лет – цифра вполне реалистичная. Особенно если она получилась в результате научной оценки толщины годовых колец соседних дубов или их пней. Но точный возраст станет ясен только когда дерево погибнет и можно будет изучить срез ствола.

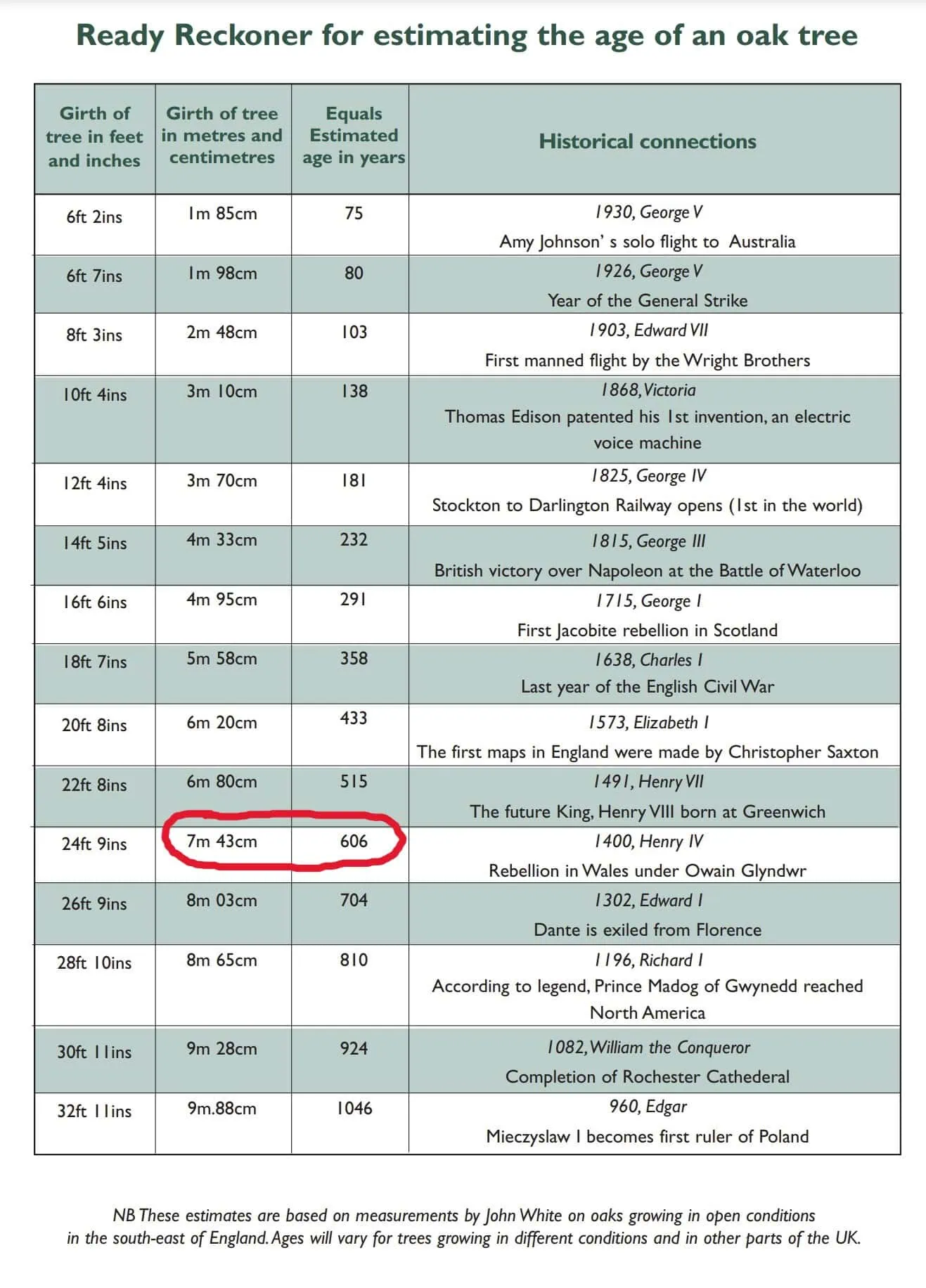

А пока различные математические модели, основанные на среднестатистических данных о ежегодном приросте дубов черешчатых в ширину, дают разбежку от 300 до 800 лет. Методы эти не точные, так как прирост зависит от региона, условий произрастания, погодных условий и возраста дерева. Например, в одном из источников указано, что годовой прирост окружности дуба составляет 1,3–1,9 сантиметра, а в случае произрастания на открытой местности (как в нашем случае) – 1,9–2,5 сантиметра. Эта методика даёт диапазон возраста от 296 до 570 лет.

А вот таблица ожидаемого возраста дубов юго-восточной Англии, растущих на открытом пространстве. Тут как раз указан дуб с окружностью в 743 см (Бобровичский – 742 см), который начал свой жизненный путь рост 606 лет назад, во время воцарения в Англии династии Ланкастеров 🌹⚔ и основания Бобровичей 🧐.

Что было раньше – деревня Бобровичи или её Священный Дуб?

Как я уже писал, первое упоминание о Бобровичах относится к 1401 году. Эта дата коррелирует с указанным возрастом дуба. Напрашивается версия, что дуб специально посадили в этом месте, находящемся между деревней и озером. А зачем? Ясное дело, для организации языческого капища, без которого ни одна полешуцкая вёска нормально функционировать не могла! 🤩.

Что касается нашего Бобровичского дуба, то это вряд ли. Посеялся он сам по себе, без какой-либо человеческой помощи. И это не первый дуб, который вырос на этом месте. А вот капище здесь вполне могло быть. Если почитать, где обычно располагались языческие святилища, то варианты «на конце песчаной дюны среди болотистой равнины», «на всхолмлении среди болот», да ещё на берегу озера являются типовыми. И даже сейчас, после всех мелиоративных усовершенствований, хорошо видно, что кладбище находится на песчаном возвышении, окружённом болотистой местностью. На старых картах XIX века вообще показано отчётливо – вокруг дрыгва.

Я думаю, что раньше во время паводка уровень воды в озере поднимался, береговая линия озера смещалась и “всхолмление” частично или полностью затапливалось. В конце же весны вода отступала, возвышенность высыхала, а по её краям оставалось болото. Именно такие места с биологической точки зрения благоприятны для самосева и развития дубов, поэтому так распространены пойменные дубравы. Здесь принцип тот же. Дуб чрезвычайно светолюбив, он предпочитает расти в относительном одиночестве, максимально раскинув свою крону и наслаждаясь процессом фотосинтеза 🌞🍃. Это одиночество ему и обеспечивают подтапливания, так как дуб хорошо переносит такие временные трудности, а вот большинство других деревьев не выживают. Причём оптимальными для развития дубов являются места по краям возвышенности, а не в её центре, который может оставаться сухим. Подлесок же у дубов не растёт, молодые деревца сразу же загибаются под кроной родителя из-за недостатка света. Размножение происходит путём переноса желудей животными и птицами, а ещё верней – водой по краям холма куда она поднимается во время паводка. Вот и получается такой «островок», где дубы растут в некотором отдалении друг от друга, образуя по периметру небольшую дубраву. Такие дубы не стремятся вверх, в этом у них нет надобности, ведь ничто не мешает их общению со звездой по имени Солнце. Однако в ширину дубы развиваются очень сильно, так как им нужна опора для пышной кроны.

В общем, на месте бобровичского кладбища дубы были с тех самых пор, как высохло Геродотово море и образовался постледниковый ландшафт, а это тысячи, возможно даже десятки тысяч лет. Поэтому, когда полешуки выбирали здесь место для поселения, дубовая роща уже существовала и была дополнительным бонусом этого района, как станция метро возле вашего дома. И Священный Бобровичский Дуб, скорее всего, у них был другой, самый крупный в роще на тот момент. Это имя и статус по традиции могли переходить от умиравшего сакрального дерева к его преемнику, наиболее внушительному и живому дубу в дубраве. Ну и вряд ли полешуки в конце XIV — начале XV веков были такими истыми христианами, что предали забвению обычаи поклонения духам предков и силам первозданной природы. Поэтому я предполагаю, что во время заселения Бобровичей место дубовой рощи было отведено и под некрополь, и под некое святилище, скорее всего, посвящённое культу предков.

Изучаем фотографию бобровичского дуба в 1916 году

Очень интересный собеседник, отзывчивый человек, орнитолог и по совместительству сотрудник местного заказника Александр Иванов считает, что возраст бобровичского гиганта раза в два меньше от заявленного, и составляет примерно 300 лет. Такое предположение влечёт за собой выводы об аномальности места, где дубы растут со скоростью тополей 😉. Хотя на открытых и влажных пространствах дубы действительно развиваются быстрее. Обосновывал Александр свои выводы старой фотографией времён первой мировой войны. На ней видно какого размера был второй из сохранившихся дубов, что позволяет оценить его впечатляющий рост за последние 100 лет и примерить эту динамику к герою рассказа. Однако наш исполин и тогда уже был крупным представителем вида черешчатых дубов. На фотографии также запечатлён переломившийся и засохший гигантский ствол третьего дерева, возможно предыдущего Священного Дуба. Огромный высокий крест рядом с ним намекает на этот сакральный статус.

На переднем плане фотографии 1916 года перед нашим дубом лежит бревно. Судя по тому, как оно вросло в землю, лежит давно. Зачем кому-то на кладбище понадобилось бревно? Ведь если на погост что-то приносили, то обратно в хозяйство обычно уже не забирали. Можно предположить, что это приклад (или по-иному наруб) – остатки надгробного деревянного памятника, который представлял из себя дубовую колоду с небольшим крестом в изголовье покойника. Ещё один, более массивный наруб, придавлен упавшим дубом. Эта архаичная традиция была присуща только ареалу Западного и Центрального Полесья. Вариантов таких надгробий из колод было довольно много, детально эта традиция рассмотрена в интересной статье Виктора Гайдучика «Дубовые колоды на полесских некрополях: к вопросу об ареале бытования традиции», содержащая много фотоматериала и свидетельств очевидцев. Позаимствую оттуда цитату известного беларусского этнографа Сержпутовского.

Американская путешественница Луиза Арнер Бойд в 1934 году так описывала кладбище полесской деревни Тупичицы: «высокие некрашеные кресты без имён и опознавательных знаков. Бревна отмечают место, где лежит тело».

Источник – материалы статьи Виктора Гайдучика «Дубовые колоды на полесских некрополях: к вопросу об ареале бытования традиции» с проекта “Уфоком”

Всё это даёт основания думать, что бобровичское кладбище в дубовой роще существовало как минимум в XIX веке, а скорее всего, значительно раньше. Вероятно, что дубовые приклады (нарубы) местные полешуки делали из тех же дубов, только более молодых, растущих ниже мощных вековых деревьев, по срезу всё более отходящей береговой озёрной линии.

Обращает внимание, что в начале XX века периметр кладбища и весь горизонт вплоть до берега озера были чистыми, без хмызняка или подлеска, в отличии от нашего времени. Поэтому экосистема, на мой непросвещённый взгляд, изменилась. Возможно вследствие мелиорации, а возможно по каким-то естественным причинам. Но это явно не идёт на пользу процессу регенерации дубовой рощи. Хотя и без этого шансов на восстановление у неё крайне мало, так как в 2022 году почти все дубы по периметру кладбища спилили. Уверен, разумное и логичное объяснение этому придумали. Вот только нынешний Священный Дуб, на который нацепили табличку «Царь-Дуб» как на крест Иисуса Христа табличку «Царь Иудейский», может стать последним. Или предпоследним. В лучшем случае.

Бобровичи. Полезные советы. Окрестности

1 Бобровичский Священный Дуб пока ещё живой и крепкий, но часть его ствола в 2017 году в результате удара молнии осталась без коры, поэтому перспективы сохранности этого памятника природы туманные. Постепенно он превращается в руины природы, а о самой роще и говорить нечего. Координаты для желающих посмотреть – 52°36’56.0263″ N 25°46’39.1483″ E.

2 Для тех, кто любит беларусскую природу, рекомендую взять в заказнике «Выгонощанское» экскурсию водный маршрут «Озеро Бобровичское». Он представляет из себя путешествие на моторной лодке (до 8 человек) с несколькими высадками. Особенно впечатлила остановка на том берегу озера, где до войны располагались деревни Вядо и Тупичицы и куда добраться на машине практически нереально. Там вы увидите потусторонний пейзаж как будто из Зоны «Пикника на обочине» с песчаными дюнами и артефактами природного и рукотворного происхождения. Не могу не поделиться фотографиями. И не могу не сказать о том куда пропали эти деревни – их сожгли фашистские каратели в сентябре 1942 года, как и Бобровичи. В этой трагедии погибло 1280 человек.

3 Если вам в качестве гида от заказника попадётся Александр Иванов, то это будет хорошо 🙂. Александр – интересный и влюблённый в свой край человек. Хотя, возможно, в этом заказнике все гиды такие, сравнить возможности не было.

4 На водный маршрут по Бобровичскому озеру у вас уйдёт минимум полдня. Но вы можете провести в заказнике «Выгонощанское» и целый день, если вас что-то заинтересует, например экотропа. Дополнительно обращу ваше внимание на расположенный в Бобровичах частный «Музей полешука» Вениамина Бычковского, хотя сам я там не был, не хватило времени. Его контактные данные могут подсказать в заказнике. Если же вы захотите проехаться вдоль канала Огинского к озеру Выгонощанское, то понадобиться заплатить на въезде небольшую сумму. Сама поездка по длинной, узкой, прямой как линейка первоклассника и усаженной деревьями дороге несколько необычна, но, если у вас дефицит времени, то этот ход можно пропустить. Тем более, что на даче Машерова Машеров никогда не жил.

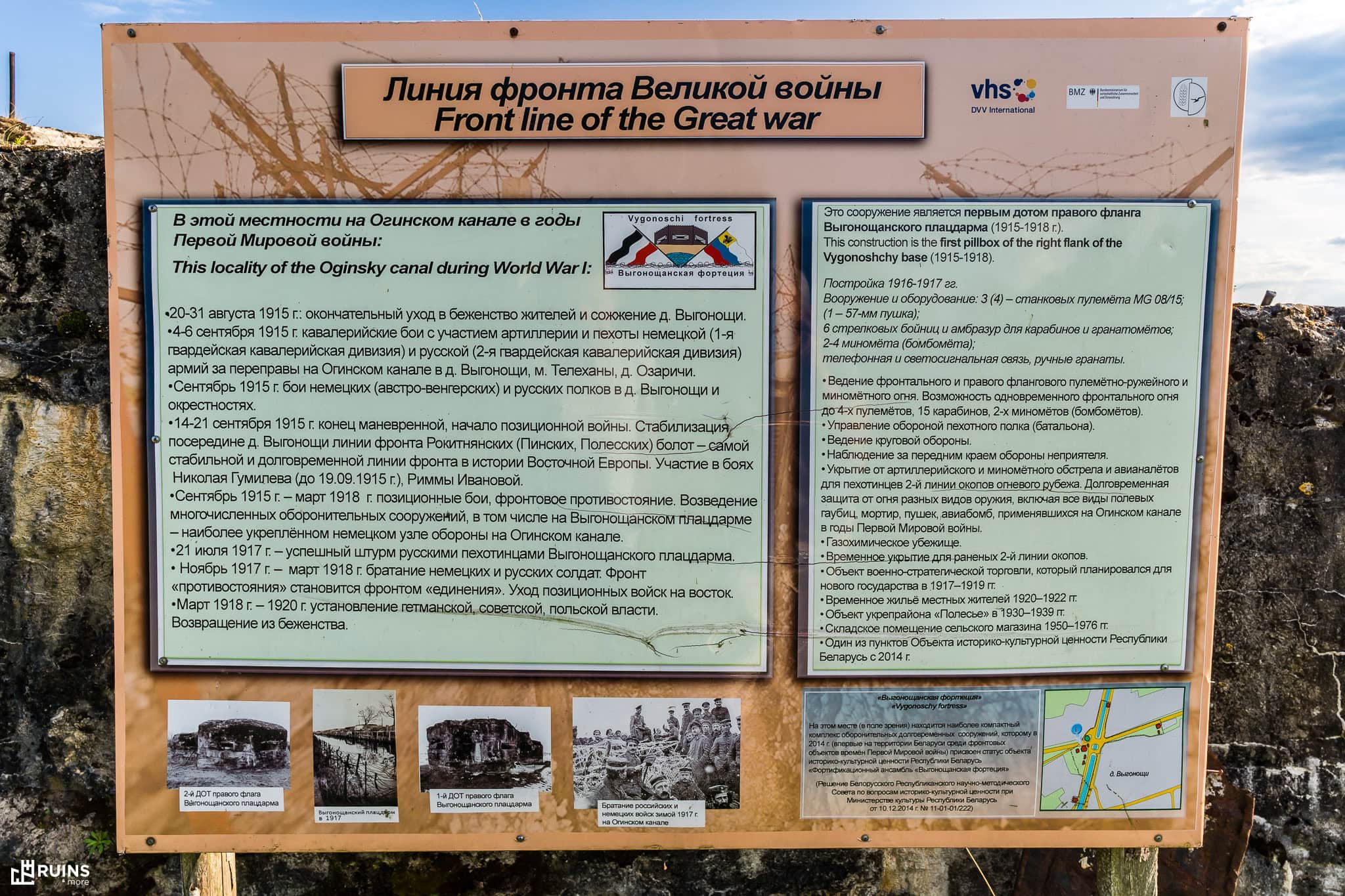

5 Доты первой мировой войны. Не менее десятка дотов раскинуто вдоль канала Огинского. Три из них находятся в деревне Выгонощи в районе перекрестка, ведущего в Бобровичи. Один по правую сторону дороги в Бобровичи, второй в противоположном направлении возле церкви, а третий дот, самый ухоженный, доступный и снабжённый информационным щитом о событиях тех лет – прямо на перекрёстке (52°37’02.2″N 25°54’58.0″E).

6 Если у вас есть возможность выбраться в путешествие из Минска на два дня, то вот один из моих вариантов напряжённого летнего маршрута: Минск – Альбертин (усадьба Пусловских, чудесное место возле Слонима) – валун Расколотый камень (53°05’30.6″N 25°26’45.8″E) – Сынковичи (церковь Михаила Архангела) – Жировичи (монастырь) – Ружаны (город, синагога, церковь, костёл, дворец Сапег) – ночёвка в Коссово или окрестностях – затем с утра Коссово (дворец опять же Пусловских и усадьба Костюшко) – заказник «Выгонощанское» и, конечно, Бобровичский дуб. Если в Ружанах вы захотите экскурсию, то рекомендую местного экскурсовода Антося Арцюха (Instagram – @ruzhany_gid). Очень обстоятельный и дружелюбный гид, который знает о Ружанах всё. Когда будете заказывать экскурсию по городу, то уточните входит ли туда дворцовый комплекс Сапег, так как сейчас экскурсии по нему являются эксклюзивом дворцового музея. Если возьмёте обе экскурсии, то сократите одну точку маршрута, иначе не вложитесь в световой день. При достаточном бюджете переночевать и поужинать можно непосредственно в отеле внутри коссовского дворца. Это очень удобно и оставляет сильное впечатление, уж поверьте. Особенно если повезёт с закатом 🌇. При этом смело выбирайте недорогие номера на 2–3 пары, в них комнаты отдельные, общий только санузел. Ужин в ресторане при отеле заказывайте заранее вплоть до блюд, иначе останетесь голодными, кухня закрывается рано. С утра закажите экскурсию по дворцу – послушать о роде Пусловских интересно, особенно если в первый день вы заезжали ещё и в Альбертин. По дороге в заказник «Выгонощанское» можно остановиться на пикник и искупаться на оборудованном пляже озера Вульковское (52°32’22.5″N 25°51’44.1″E).